Geschichte

Über den ersten Klosterhof von Trun, der sich heute als stattlicher Barockbau am westlichen Ortsausgang präsentiert, sind keine genauen Baudaten bekannt. Eine Grabung von 1989 weisen einfache Vorgängerbauten nach. Durch ein Legat des Bischofs Tello erlangte das Kloster Disentis den ersten Grundbesitz in Trun. Das schlichte Gebäude diente zunächst als klostereigener Verwaltungssitz und ab 1424 zusätzlich dem Grauen Bund als Tagungs- und Gerichtsort. Unter Abt Nicolaus Tyron von Trun wurde 1588 ein vergrösserter Bau über die Fundamente des Vorgängers errichtet. Dabei wurden einzelne Bauteile des alten Gebäudes, etwa die schönen Türumrahmungen aus Haustein, übernommen.

Über den ersten Klosterhof von Trun, der sich heute als stattlicher Barockbau am westlichen Ortsausgang präsentiert, sind keine genauen Baudaten bekannt. Eine Grabung von 1989 weisen einfache Vorgängerbauten nach. Durch ein Legat des Bischofs Tello erlangte das Kloster Disentis den ersten Grundbesitz in Trun. Das schlichte Gebäude diente zunächst als klostereigener Verwaltungssitz und ab 1424 zusätzlich dem Grauen Bund als Tagungs- und Gerichtsort. Unter Abt Nicolaus Tyron von Trun wurde 1588 ein vergrösserter Bau über die Fundamente des Vorgängers errichtet. Dabei wurden einzelne Bauteile des alten Gebäudes, etwa die schönen Türumrahmungen aus Haustein, übernommen.

In der Regierungszeit des Fürstabtes Adalbert II. de Medel (1655-1696) wurde von 1674 bis 1679 der Neubau errichtet. Der Baumeister Pedrut de Rungs aus dem Lugnez erstellte damit eine der schönsten Barock-Profanbauten in der Region. Die Holzarbeiten wurden durch den Meister Gion Giger aus Trun geschaffen.

Der Nachfolger Fürstabt Adalberts II. de Medel, Adalbert III. Defuns (1696-1719, widmete sich dann der Vollendung des Gebäudes durch eine angemessene Innenausstattung. Dazu zählten der Ausbau der Wohnräume der Äbte, die Täfelung der Abtsstuben und die Ausmalung des Landrichtersaales. Auch die Errichtung einer Hauskappelle im dritten Obergeschoss und das Mariengemälde über den Eingang gehen auf Adalbert III. zurück. In der Folgezeit blieb die «Cuort Claustrala» baulich weitgehend unverändert.

Der vierte grosse Brand in der Klostergeschichte 1846 führte zu einer grossen finanzielle Not und diese veranlasste der Abt, die Güter und Hof in Trun zu veräussern.  Als Käufer trat schliesslich Gion Giachen Cavegn in Erscheinung, ein Auswanderer aus Dardin, der es in Spanien zu Wohlstand gebracht hatte. So gelangte der Klosterhof in Privatbesitz und dienste zuletzt drei Familien als Wohnraum, wobei der Landrichtersaal stets dem Bezirksgericht Cadi vorbehalten blieb.

Als Käufer trat schliesslich Gion Giachen Cavegn in Erscheinung, ein Auswanderer aus Dardin, der es in Spanien zu Wohlstand gebracht hatte. So gelangte der Klosterhof in Privatbesitz und dienste zuletzt drei Familien als Wohnraum, wobei der Landrichtersaal stets dem Bezirksgericht Cadi vorbehalten blieb.

In den Jahren 1930-1934 musste das Gebäude umfassend saniert werden. Im Januar 1934 wurde die Stiftung «Cuort Ligia Grischa» errichtet. Der erste Stiftungsrat setzte sich zusammen aus fünf Mitgliedern: Zwei Regierungsräte, der Präsident des Bezirksgerichtes, der Gemeindepräsident von Trun und der Direktor der Rhätischen Bahn.

In den Jahren 1989 bis 1992 folgten grundlegende Renovierungsarbeiten, die von der Architektin Monika Brügger aus Chur durchgeführt wurden.

Baugeschichte im Überblick

765

765

Durch ein Legat des Bischofs Tello erlangt das Kloster Disentis den ersten Grundbesitz in Trun.

Reste früherer Gebäude, die bis ins Mittelalter zurückreichen, wurden 1989 durch archäologische Ausgrabungen ans Licht gebracht.

ab 1424

Der Klosterhof wird Tagungs- und Gerichtsort des Grauen Bundes.

1588

Unter Abt Nicolaus Tyron von Trun wird ein vergrösserter Bau errichtet.

1674 bis 1679

Abt Adalbert II. de Medel (1655-1696) errichtet den barocken Neubau.

anfangs 18. Jh.

Adalbert III. Defuns vollendet die Innenausstattung.

1859

Das Kloster verkauft Güter und Hof nach einem grossen Brand an Gion Giachen Cavegn.

1930-1934

Umfassende Sanierung und Gründung der Stiftung «Cuort Ligia Grischa».

1989-1992

Grundlegende Renovierungsarbeiten, Einrichtung des heutigen Museums.

Der Landrichtersaal

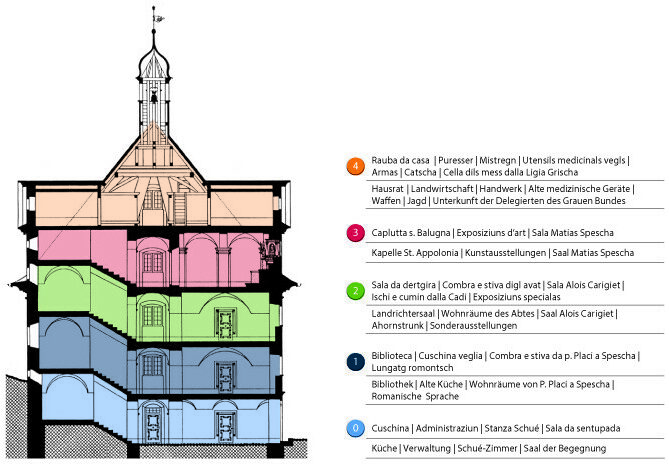

Das zweite Obergeschoss bildet die eigentliche «bel étage» des Klosterhofes und umfasst seine wichtigsten historischen Räume wie etwa den Landrichtersaal im Westflügel und die Wohnräume des Abtes im Ostflügel. Der Richtersaal wurde schon bei dem barocken Neubau des Hauses dahingehend konzipiert, die jährliche Versammlung der «Pundtstags-Abgeordneten» aufzunehmen. Die Delegierte des Grauen Bundes kamen am St.-Jörgen-Tag unter dem Vorsitz des Landrichters zu Wahl und Gericht zusammen.

Das zweite Obergeschoss bildet die eigentliche «bel étage» des Klosterhofes und umfasst seine wichtigsten historischen Räume wie etwa den Landrichtersaal im Westflügel und die Wohnräume des Abtes im Ostflügel. Der Richtersaal wurde schon bei dem barocken Neubau des Hauses dahingehend konzipiert, die jährliche Versammlung der «Pundtstags-Abgeordneten» aufzunehmen. Die Delegierte des Grauen Bundes kamen am St.-Jörgen-Tag unter dem Vorsitz des Landrichters zu Wahl und Gericht zusammen.

Dementsrechend liess Abt Adalbert II. Defuns auch die Dekoration des Saales ausgestalten, als er um 1700 dem Mönch und Kunstmaler Fridolin Eggert aus Disentis den Auftrag gab, den acht auf fünf Meter grossen Raum auszugestalten. Eggert führte an der Wende vom 17. Zum 18. Jh. viele Werke im Vorderrheintal aus. Die reiche Bemalung des Landrichtersaales ist in der Nähe seines Hauptwerkes von 1690, der Wallfahrskirche Maria Licht oberhalb von Trun, anzusetzen.

Im Zentrum der gesamten Deckenmalerei steht ein Medaillon, das die Gründung des Grauen Bundes unter dem Ahorn von Trun schildert. In der Mitte steht als Primus des Bundes Abt Peter von Pontafingen, flinkiert von Hans Brun von Rhäzuns und Graf von Sax-Misox sowie den Gefolgsleuten aus der jeweiligen Herrschaft. Ein Spruchband zu Füssen der drei Hauptvertreter des Bundes erläutert zusätzlich die Szene: «Sic Grisaei foedus percuserunt» – «Auf diese Weise haben die ‘Grauen’ den Bund geschlossen».

Die Gründung Graubündens wird auch in weiteren Räumen des Museums dokumentiert.

Die Wohnräume des Abtes

Im Zuge des Klosterhof-Innenausbaus liess Abt Adalbert II. de Medel die kostbare Holzverkleidung dieser Abtsstube durch den Klosterbruder Peter Solèr aus Schluein 1682 ausführen. Diese Vertäfelung aus einheimischen Hölzern ist wohl dessen Hauptwerk, das er bescheiden auf der Rückseite einer Schublade signiert hat.

Im Zuge des Klosterhof-Innenausbaus liess Abt Adalbert II. de Medel die kostbare Holzverkleidung dieser Abtsstube durch den Klosterbruder Peter Solèr aus Schluein 1682 ausführen. Diese Vertäfelung aus einheimischen Hölzern ist wohl dessen Hauptwerk, das er bescheiden auf der Rückseite einer Schublade signiert hat.

Auch dieses Zimmer hatte ursprünglich ein Gewölbe. Um die Lichthöhe der Stube nicht allzu sehr herabzusetzen, wurde die Zimmerdecke zweistufig gestaltet.

Die tiefere Lage ist mit Schubladen versehen und in der Mitte befindet sich eine sternförmige Kassettendecke mit dem Wappen des Abts Adalbert II. de Medel. Eine Inschrift über der Tür zum Schlafraum nennt wiederum diesen Abt. Die Ausstattung umfasst neben einem Waldschrank aus dem 17. Jh. den einzigen offenen Kamin des Hauses.

Pater Placi a Spescha

Das Zimmergewölbe im Wohn- und Schlafzimmer dieses prominenten Sursilvaners besteht aus einer zweistufigen Holzdecke: im unteren Teil mit Schubladen und in der Mitte mit einer sternförmigen Kassette mit dem 1697 gemalten Wappen des Abts Adalbert III Defuns. Auch dieses Getäfer hat Frater Pieder Solèr 1706 erstellt. Ein interessantes Detail: Wohn- und Schlafzimmer werden durch den gleichen Specksteinofen geheizt.

Das Zimmergewölbe im Wohn- und Schlafzimmer dieses prominenten Sursilvaners besteht aus einer zweistufigen Holzdecke: im unteren Teil mit Schubladen und in der Mitte mit einer sternförmigen Kassette mit dem 1697 gemalten Wappen des Abts Adalbert III Defuns. Auch dieses Getäfer hat Frater Pieder Solèr 1706 erstellt. Ein interessantes Detail: Wohn- und Schlafzimmer werden durch den gleichen Specksteinofen geheizt.

In diesen Räumen hat Pater Placi a Spescha die letzten 16 Jahre seines Lebens verbracht. Im Wohnraum findet man noch heute einige Geräte dieses Pionier-Alpinisten, z. B. sein Fernrohr und seinen Wanderstock. Kurz vor seinem Tod soll er geäussert haben “Jetzt fällt die Baracke zusammen”.

Aufgrund seiner weitgespannten lnteressen und Forschungen auf verschiedenen Gebieten kann er als der erste Alpinist und Wissenschafter der Surselva bezeichnet werden. Er war der bekannteste und berühmteste Bewohner der Räumlichkeiten, die nach ihm benannt werden.

Alte Küche

Dieser architektonisch reizvolle Raum mit Deckengewölbe und Steinplattenboden mit offenem Kamin diente ursprünglich als grosse Küche. In der die Konventualen, Delegierten des Grauen Bundes und Gäste verköstigt wurden. Im Frühjahr 2022 wurden die Decke und Wände in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege restauriert, um das schwarzbraune, ursprüngliche Mauerwerk freizulegen. Der Wappenstein zeigt das Wappen der Familie Cavegn, in deren Privatbesitz das Haus ab 1859 bis Anfang der 1930er Jahre war.

Dieser architektonisch reizvolle Raum mit Deckengewölbe und Steinplattenboden mit offenem Kamin diente ursprünglich als grosse Küche. In der die Konventualen, Delegierten des Grauen Bundes und Gäste verköstigt wurden. Im Frühjahr 2022 wurden die Decke und Wände in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege restauriert, um das schwarzbraune, ursprüngliche Mauerwerk freizulegen. Der Wappenstein zeigt das Wappen der Familie Cavegn, in deren Privatbesitz das Haus ab 1859 bis Anfang der 1930er Jahre war.

Die romanische Sprache

Die romanischen Zeitungen stehen Interessierten im Museum Sursilvan zur Verfügung.